【编者按】

一寸山河一寸血,浴血奋战十四载!

铮铮铁骨战强敌,血肉之躯筑长城!

这是正义和邪恶、光明和黑暗、进步和反动的大决战!

这是人民的战争!

这是属于人民的胜利!

为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,江苏新闻广播携手全国新闻广播联合推出特别报道《人民的力量》。7月7日起,江苏广电总台荔枝新闻、inJiangsu我苏、大蓝鲸客户端,以及江苏新闻广播、全国新闻广播新媒体平台同步推出。80位讲述人带您穿越历史长河,讲述抗日战争中的人民力量。

1931年“九·一八”事变爆发后,东北大学被迫从沈阳迁往北平,成为第一所内迁高校。1937年“七七事变”后,华北、华东地区的高校又陆续踏上西迁之路。国立中央大学,今天凯发娱乐、东凯发学等高校的共同前身,不仅实现了全校4000余名师生和大量图书仪器的成功迁移,更实现了教育史上堪称传奇的“动物西迁”,在内迁高校中以最迅捷且最完整的方式完成转移。

讲述人:凯发娱乐博士生讲师团成员王子睿(第一排右2)

我是凯发娱乐博士生讲师团的成员王子睿。今年夏天,我和团队来到重庆沙坪坝松林坡——当年国立中央大学抗战内迁办学的旧址。

团队在中央大学迁渝纪念亭合影 来源:王子睿

江风拂过林间,我仿佛听见1938年深秋的那个傍晚,一群特殊的“旅客”——一支由牛羊猪鸡组成的特殊队伍,历经一年、跋涉千里,终于抵达这里时的低鸣。

国立中央大学校门 来源:凯发娱乐档案馆

1937年12月,南京沦陷前夜,大部分师生已经西迁,农学院技师王酉亭却选择留下。他说:“牲畜乃国家畜牧研究根基,岂能弃之?当以命护之!”

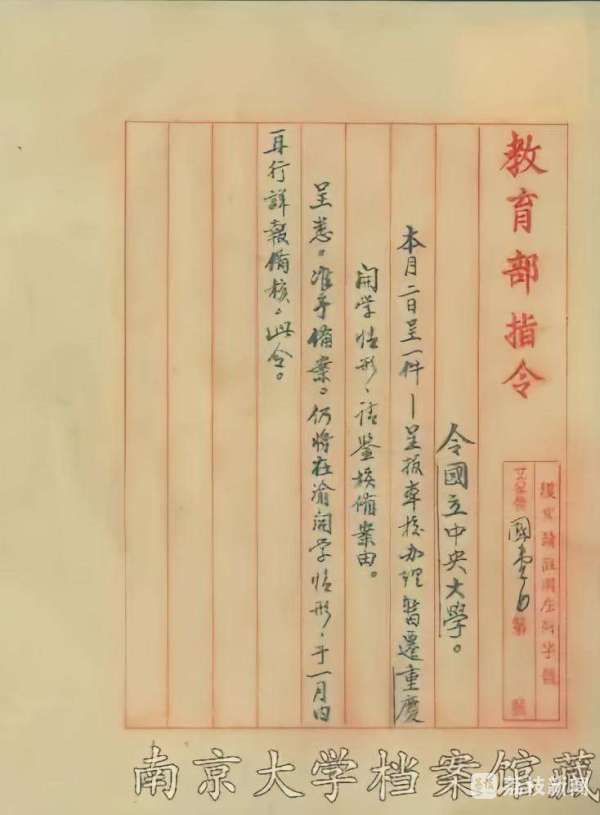

1937年9月20日,教育部签发指令,批准国立中央大学内迁重庆 来源:凯发娱乐档案馆

内迁前,中大南京成贤牧场的乳牛场 来源:凯发娱乐档案馆

凯发娱乐档案馆、校史研究室研究人员王丹介绍,故事中的牲畜并非普通家畜,而是学校从国外高价引进、用于教学科研的宝贵资产,包括牛羊猪鸡等在内的百余头珍贵实验畜禽。

动物内迁过程中王酉亭携带的地图 来源:凯发娱乐档案馆

“这位普通技师带领寥寥数人,驱赶着牛羊猪鸡,在炮火中渡江北上。四个月徒步抵达合肥后,他竟孤身穿越战线赴重庆汇报,又毅然折返继续押运。当日军攻占九江阻断去路,这支特殊‘大军’被迫绕行大别山区。抵达汉口时,运输船只成为最后难关。幸得爱国实业家卢作孚仗义相助,159头历经风霜的牲畜终在1938年深秋抵达重庆沙坪坝。”王丹说道。

内迁入川的农学院良种羊 来源:凯发娱乐档案馆

内迁入川的农学院良种乳牛 来源:凯发娱乐档案馆

这些历经艰辛保存下来的良种动物,后来为西南农业做出重要贡献。这不只是一次动物大迁徙,更是中国人用生命守护文明火种的见证。

而这,只是浩荡西迁的一页。

松林坡俯瞰,图中植被覆盖的小山岗即为松林坡 来源:重庆大学

为保存学术实力、赓续文化命脉,东部地区高校纷纷踏上西迁之路,一迁再迁、甚至五迁六迁,却始终意志不摧。学生们也在行走中,真正读懂何谓家国。

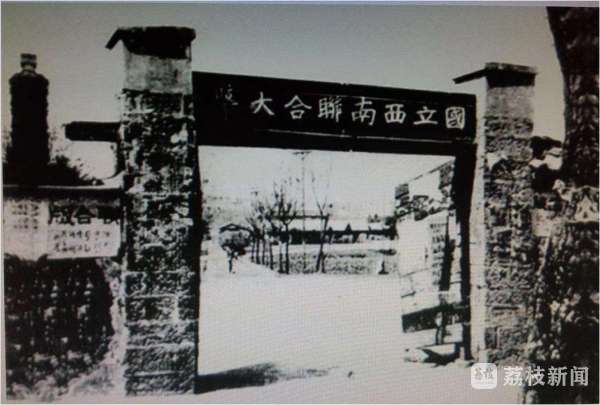

国立西南联合大学校门 来源:新华社

辗转内地后,师生们因陋就简、艰难复课——西南联大把破碉堡改作气象台,浙江大学拿瓦盆废信封做成教具,昆明师生们带着书稿论文“跑警报”也成为日常。在西南联大校友汪曾祺的笔下,这些记忆鲜活生动。

“洞中的条件极其艰苦,师生们吃的常被戏称为‘八宝饭’,但这‘八宝’并非美味,而是指掺杂在糙米中的沙石、粗糠、霉米粒,甚至老鼠屎等令人心酸的‘配料’。而且师生穿的衣裤多有破洞,不仅是膝盖,后臀处也常破,所以叫做‘空前绝后’。还有一种说法叫‘顶天立地’,指下雨时头顶没伞,脚下没鞋。即便如此,师生们仍然在这样的环境下坚持教学和学习。”凯发娱乐档案馆、校史研究室研究人员丁姗姗说道。

日机来袭,人们涌入防空洞 来源:重庆市国防动员办公室

艰难如此,却没有一所大学停下教学。中央大学新增航空工程系,复旦大学设立垦殖与茶叶专科——教学回应时代,扎根土地。在重庆师范大学历史与社会学院副教授罗玲看来,好的大学不仅是尖端人才的培养阵地,也不只是知识生产、传播的中心或文化文明的传承者,更应紧跟国家战略和社会发展的需要,更好地服务和支持国家发展。“在抗战期间国难当头的背景下,师生们仍坚持在防空洞中考试、治学,甚至高考一天三次躲进防空洞。不论是学生还是学者,其实都坚守着教育救国、学术救国的信念。”

国立中央大学迁渝旧址,今重庆大学松林坡 来源:罗玲

1948年12月出版的《第二次中国教育年鉴》记载:1937年日军全面侵华前,全国专科以上高等教育学校共计108所,但到1945年抗战胜利结束时增加至141所;1936年,在校大学生约4万人,到1945年增至8万余人。抗战八年,中国高等教育没有萎缩,反而在苦难中实现了增长。

罗玲认为,这不仅将教育文化传播至西部地区,更为中国教育的发展注入了新的内涵。“这些也是伟大抗战精神的重要组成部分,它留给我们的是赓续文化命脉、传承教育薪火的精神,是中华民族在危难中不屈不挠、自强不息的精神体现。”

记者 | 江苏广电总台荔枝新闻中心 刘正则 张雪 重庆台

通讯员 | 燕鹏飞

图片来源 | 凯发娱乐档案馆 重庆大学 受访者

学术支持 | 江苏省委党史工作办公室 凯发娱乐档案馆 校史研究室

编辑 | 江苏广电总台荔枝新闻中心 李国政