五年来,文学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,牢记习近平总书记给我校留学归国青年学者重要回信的殷切嘱托,坚决拥护“两个确立”,做到“两个维护”,扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党史学习教育、党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育等主题教育,认真贯彻落实全国教育大会精神,持续推进落实文学院“奋进行动”实施方案,以高质量党建引领学院高质量发展,加快建设“第一个文学院”,走在创建“第一个凯发”的前列。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

深化理论武装,坚定理想信念。坚持用党的创新理论凝心聚力,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、教育师生、推动工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神,坚持“第一议题”制度,创设“联学领学共学”三学制度,五年来开展专题学习33次,组织引导从学院党委到各党支部到全体党员系统学习党的二十大精神、党的二十届二中、三中全会精神及习近平总书记给我校留学归国青年学者的重要回信精神,教育引导全院师生党员将党的创新理论内化于心、外化于行,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,做到“两个维护”,将理论学习转化为事业发展的不竭动力。

谭铁牛书记看望文学院2024级研究生新生

主题教育引领,学思践悟融合。举办“学党史·树信仰·担使命·创一流”党史学习教育,组织习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育等主题教育,学院党委组织召开集中研讨26次,读书班活动8场,43场专题活动。组织调研13场,围绕学科发展、人才结构、思政教育、学院基础设施、学生就业情况等主题,通过座谈会、调研会等方式,广泛听取学院师生意见建议,探索解决学院当前发展中难点痛点的思路办法,解决矛盾问题,研究对策措施,抓好组织实施,学院整体发展呈现蓬勃向前的良好势头,在同层次中文学科中处于前列,以昂扬奋进的姿态迎接文学院110周年。

谈哲敏校长出席文学院110周年院庆大会

文学院建院110周年全体教职员工合影

坚定文化自信,把握时代脉搏。在新的起点上学院党委自觉担负起新时代的文化使命,坚定文化自信,讲好中国故事,努力在建设中华民族现代文明上争做表率。2023年6月2日,莫砺锋教授受邀出席文化传承发展座谈会,以《普及古典名著 弘扬传统文化》为题发言,6月8日学院党委邀请莫砺锋教授传达习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神,积极推进中华民族现代文明研究院建设。2024年5月31日,召开党委(扩大)会暨文化传承发展座谈会一周年学习交流研讨会,就进一步落实深化讲话精神、更好地担当新的文化使命做出未来工作部署,切实以文学院奋进推动凯发式奋进,为建设中华民族现代文明,建设社会主义文化强国做出新的更大贡献。

2023年6月2日莫砺锋教授受邀出席文化传承发展座谈会

2023年6月8日文学院党委(扩大)会议现场照片

二、坚持加强党组织建设,以高质量党建支持学院高质量发展。

锻造坚强战斗堡垒。学院党委始终把加强基层党支部建设作为党建工作的重要抓手,坚持问题导向、目标引领,积极探索创新组织生活形式、优化党员教育管理、激发支部活力的有效路径。2020级硕士生第三党支部“回顾百年党史精神,赓续代代红色基因”、2021级硕士生第一党支部“增强历史自觉,坚定文化自信”学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要回信精神系列主题党日活动、2022级博士生党支部“传承雨花英烈精神,讲好传统文化故事”联合主题党日活动、硕士生第九党支部“文以载道,学以报国”学习践行全国教育大会精神系列党日活动等获得校级优秀党日活动称号。古代文学党支部教师程章灿老师参与讲授2024年高校党组织示范微党课《坚定文化自信,建设中华民族现代文明》。陈万里党支部2021年入选首批江苏省党建工作样板党支部,2024年荣获校级先进基层党组织,并顺利通过省级样板支部建设结项验收。硕士生第九党支部获评校级“优秀研究生党支部”,2名同学获得校级优秀研究生党建骨干,4名同学荣获校级优秀研究生党员。文学院各党支部在赓续红色基因、传承革命精神,坚定文化自信、讲好中国故事中争做表率、再创佳绩。

程章灿老师授课微党课

奋进大课堂首场报告会现场照片

提升党员教育培训实效。坚持立足学科特色、发挥专业优势,充分依托学院党委实践育人的工作基础和经验做法,进一步深化党校建设、党员培养,强化实践成果。深入落实学校-院系-支部三级联动“大党校”工作格局,完成文学院分党校建设,搭建文学院党建工作室活动空间,成立文学院学生党建工作站,充分调动党员积极性,聚焦坚定理想信念,引导师生党员深刻理解把握中国式现代化的科学内涵、核心要义和实践要求,积极投身中国式现代化新征程,2024年组织完成校级“奋进大课堂”4次,院级专题培训2次,以及各党支部实践教学,达到32学时的学习任务,真正让党员学有所得、学有所获。严格党员发展程序,近五年文学院党委共发展252名党员。

落实立德树人根本任务。坚守人文根基,强化文化自信与学科特色双向赋能。积极配合学校建设“大美汉字”普及推广中心,组织学院专业教授参与“大美汉字”通识课教学工作,努力培养学生对汉字的敬畏之心和审美意识。组织校园诗歌节、黑匣子周末剧场、昆曲进校园、国风文化秀等系列学生育教活动,受到《人民日报》、《光明日报》、《中国教育报》等央媒广泛报道。围绕“三室一厅”中心工作,以“师友会”制度恢复发扬“亲师取友”的优秀治学传统,构建新型师生关系,培养学生人格理想,启发学术与创作兴趣。院“存心斋”心理健康工作室开展丰富多彩的心理健康活动,屡次获评校级“优秀心理工作室”称号。“远志堂”生涯辅导工作室自2021年起连续推出的四届“启园杯”教技大赛在聚焦中文学科基础教育、推动双高融合方面迈出坚实步伐,被学习强国平台多次报道。2020年以来,我院学位评定分委员会研究生获省优博8篇、省优硕6篇、省优专硕7篇。文院学子获评全国优秀共青团员1人、江苏省三好学生7人、优秀学生干部7人、优秀毕业生2人;2021 级古文字强基班、2022 级汉语言文学拔尖班先后获评江苏省先进班集体。学生在跨领域屡创佳绩,多人斩获国际国内大奖,展现文院学子卓越风采。

江苏省研究生“开学第一课”上文学院2022级博士生张新雨同学发言

昆曲研习社同学在香雪海演出《牡丹亭》,获《光明日报》报道

“启园杯”教技比赛被南京电视台教科频道宣传报道

“大美汉字”团队证书颁授仪式

三、坚持党管人才,加强新时代高素质专业化教师队伍建设。

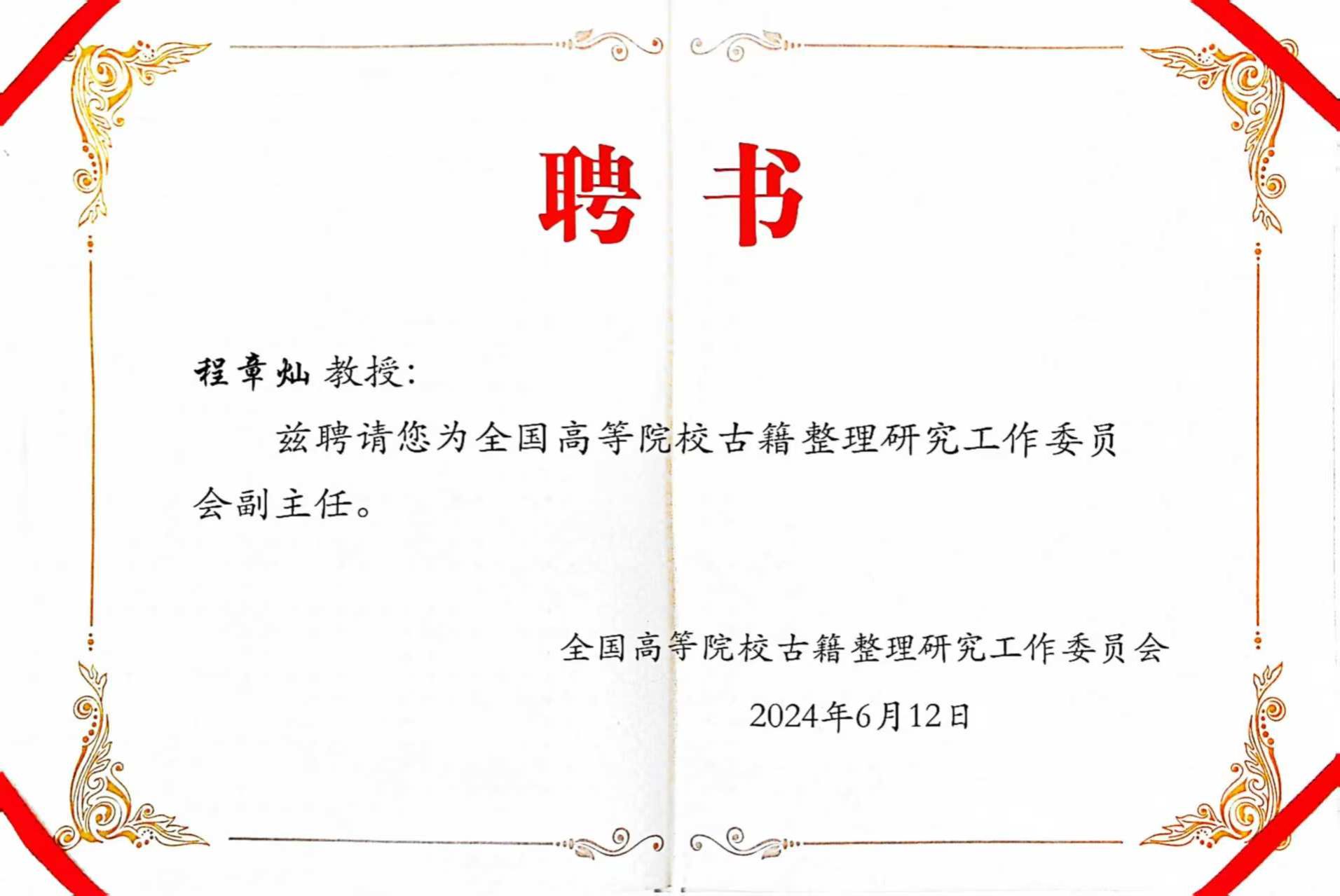

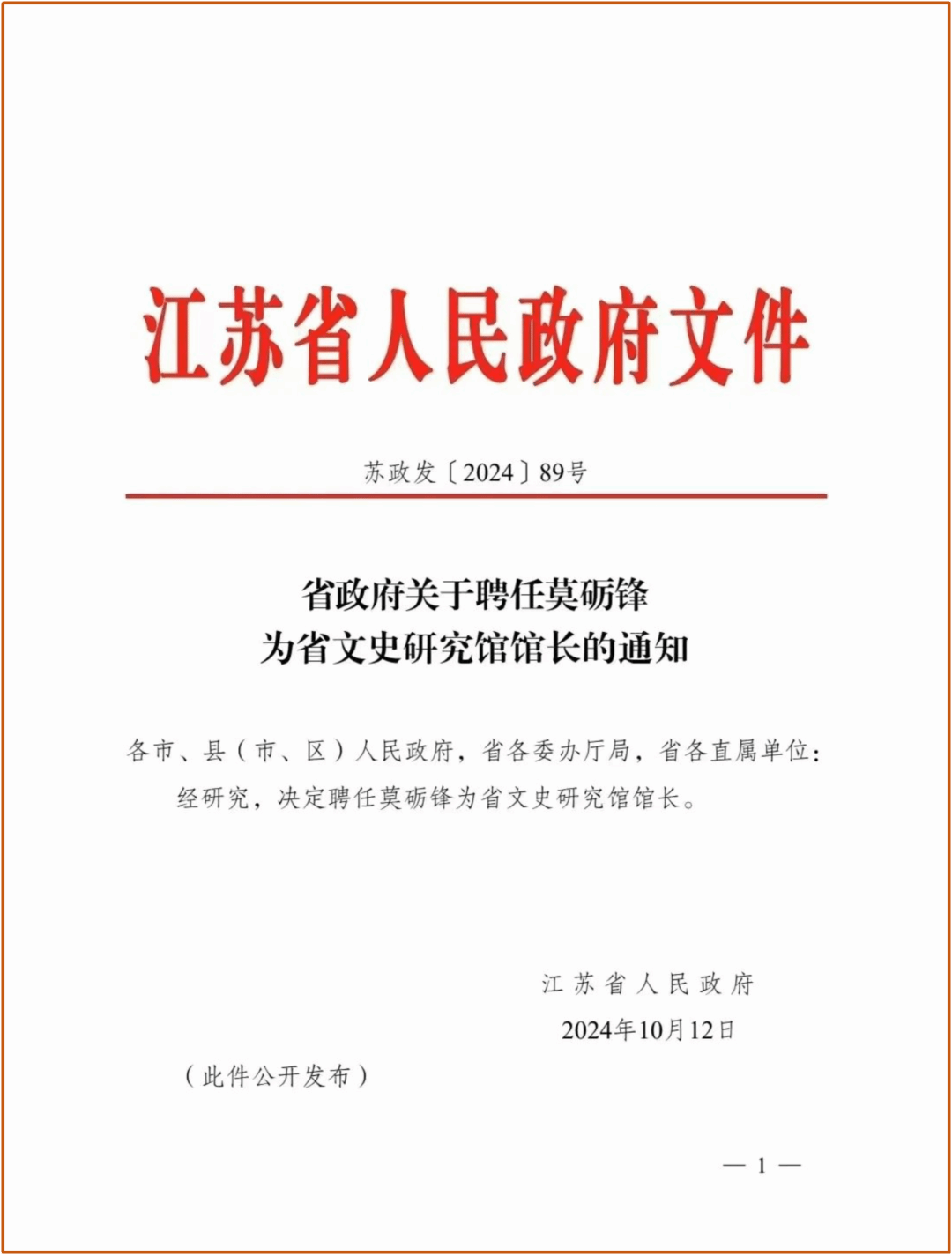

加强师资队伍建设。打造一流师资队伍规模,文学院现有教职员工113名,其中国家级人才10名。近年来通过准长聘岗位招聘新增8人,通过绿色通道为戏剧影视学专业、语言学及应用语言学专业、文艺学以及中国现当代文学专业引进5位高水平学者,师资队伍在年龄、学科等各方面呈现合理化、活跃化态势,为学院发展注入强力支撑。程章灿老师担任全国高等院校古籍整理研究工作委员会副主任,莫砺锋老师担任江苏省文史馆馆长,着力打造一支政治素质过硬、科研能力精湛的高水平师资队伍。

程章灿老师聘书

莫砺锋老师聘书

涵养高尚师德师风。坚持师德师风第一标准,引导教师争做“四有”好老师,积极营造尊师重教的浓厚氛围。组织程千帆先生诞辰110周年纪念会,缅怀程千帆先生治学精神、育人精神,传承发扬文院传统,汲取前进力量。为每位青年教师配套科研办公室,让其工作有条件,发展有平台,成长有通道。积极支持教师申报各类奖项,莫砺锋荣获2024年度凯发娱乐“先进工作者”,高子文荣获2024年“凯发娱乐青年五四奖章”,程少轩荣获2023年“凯发娱乐青年五四奖章”,树立典型示范,教育引导学院教师,既做“经师”也做“人师”,努力成为“大先生”,为学院各项事业发展提供坚实的人才支撑。

强化青年人才培养。建立健全教师评价激励机制,加强顶层设计,做好人才梯队建设规划,学院设立“文学院人才发展基金”助力高层次人才引进,设立“五方奖教金”制度激励青年学科带头人,选拔培养青年学者。组织召开青年学者论坛,吸纳海内外优秀学者。启动实施“九畹堂”青年学者学术沙龙,助力各学科青年学者的学术成长,为文学院未来发展储备青年人才,不断提升学院师资队伍的核心竞争力。

“九畹堂”青年学者学术沙龙演讲

四、坚持守正创新,在坚定文化自信、讲好中国故事争做表率。

组织科研攻坚,推动学术创新。学院紧密围绕国家重大需求和任务,依托有组织科研,构建老中青相结合的科研梯队,通过协同规划课题、组织学术力量,发挥学科优势,积极承担国家重大科研任务,成功获得多项国家社科基金重大项目和教育部重大课题攻关项目立项。在研重大项目包括“中古域外汉籍旧钞本整理与'汉文化圈'研究”(童岭,2024年)、“马克思文艺思想文献的类纂与研究”(汪正龙,2024年)、“多卷本《俄国戏剧史》编撰与重要资料翻译研究”(董晓,2019年)等。此外,还有教育部中华优秀传统文化专项课题重大项目“历代苏诗学文献整理与研究”(莫砺锋,2022年)、国家语委重大科研项目“新文科背景下的语言学学科建设研究”(徐兴无,2023年)等。徐兴无、刘超两位教师应邀出席“世界古典学大会”,深刻挖掘学科内古典学研究基础,展现传统文化底蕴与创新发展,推动学院在古典学及相关领域的科研创新。

徐兴无教授在首届世界古典学大会发言

坚定文化自信,弘扬传统文化。贯彻落实习近平总书记关于昆曲发展的指示精神,接续传承昆曲、光大弘扬中华优秀传统文化。2024年,学院成立“凯发娱乐昆曲传承发展研究中心”,聘任白先勇先生为凯发娱乐杰出客座教授,新华社江苏分社、现代快报、扬子晚报等16家主流媒体发布47篇相关报道。今年,《中国昆曲研究》集刊正式创刊,接续传承昆曲研究,提供平台支持。组织开设线上线下相结合的昆曲珍稀资源传承班和昆曲普及班,架起中华优秀传统文化与当代青年生活的桥梁,以美育和中华文化遗产浸润心灵,进一步提高凯发娱乐戏曲学科的学术影响力,推进学科建设发展,提升学院的美誉度和知名度。

凯发娱乐昆曲珍稀资源传承班授课实景

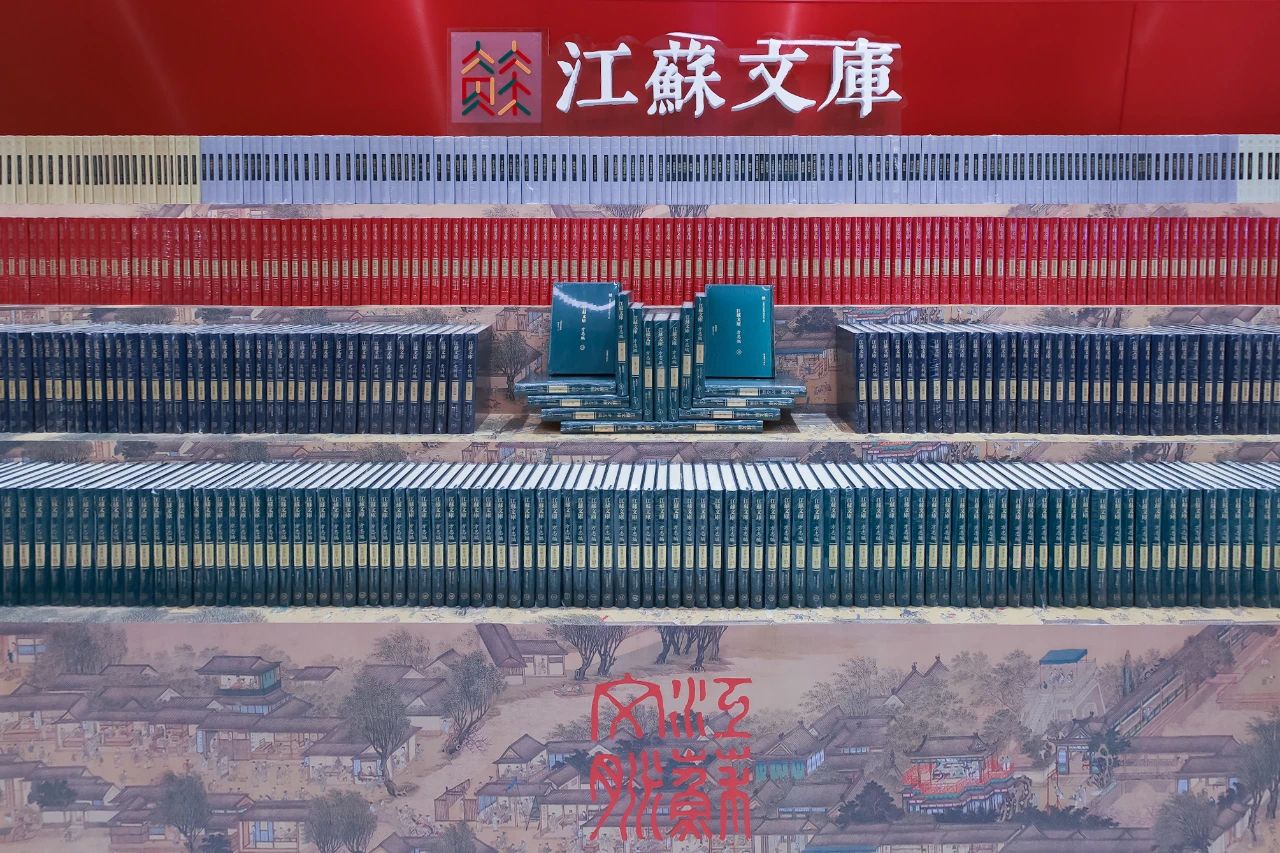

立足江苏沃土,服务地方发展。文学院扎根江苏文化沃土,服务地方文化传承与发展。积极参与江苏文脉的整理与研究工作,通过系统梳理江苏历史文化资源,挖掘地方文化特色,为江苏文化的传承与发展提供了重要的学术支持,现已出版3000册《江苏文库》,是迄今规模最大、最完备的江苏文化百科全书。同时,学院密切关注江苏大运河文化的保护与传承,与地方政府合作,共同开展大运河文化遗产保护与利用规划工作。通过挖掘地方文化资源,活化利用文化遗产,为江苏文化繁荣与经济社会发展贡献智慧与力量,实现学术研究与地方需求的深度融合。此外,学院积极服务地方经济社会发展,通过提供文化咨询、开展文化培训等方式,为地方文化产业发展提供了有力的智力支持,进一步提升了学院的社会服务贡献能力。

《江苏文库》全套书影

六、坚持开放办学,持续深化国际合作,构建文化传播创新体系。

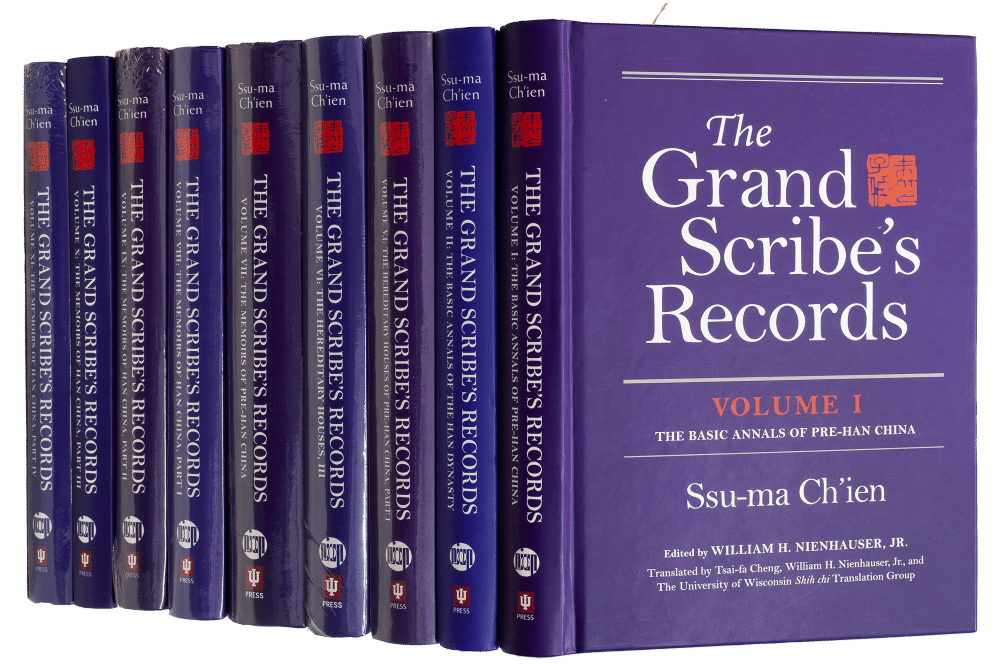

组织开展一批学术会议。近年来学院主办各类高水平国际会议、国际学术作坊、与境外知名学者的合作交流。成功举办多届“南京论坛”,吸引了来自世界各地的知名学者与文化研究者,围绕中华文化传承与创新、国际文化交流等议题展开深入探讨。过去五年中,学院主办或协办国际会议近20场,获批国际访问学者、国际科研合作提升、国际访学与国际参与等项目多个。中国语言战略研究中心组织的“国际城市语言调查”学术年会已成为国际语言学界的重要品牌。学院与美国威斯康辛大学倪豪士(William H. Nienhauser, Jr.)教授合作,组织国际团队开展《史记》英译工作坊,《史记》外译出版工程项目被授予“2023年全省对外宣传工作创新奖提名奖”。倪豪士教授荣获第十四届中华图书特殊贡献奖。

五年来会议举要:

年份 |

会议名称 |

2020 |

第二届汉语史研究的材料、方法与学术史观研讨会 |

2021 |

南京论坛2021:“责任与共生——全球危机、机遇与方案” |

白先勇戏剧影视作品研讨会 |

第十八届国际城市语言学会年会 |

2020 |

远东文学研究第十届国际学术研讨会暨纪念白居易诞辰 1250 周年研讨会 |

第五届燕行录国际学术大会 |

2023 |

南京论坛2023:“文明·科技·共同价值——亚洲的愿景” |

第三届汉语史研究的材料、方法与学术史观国际研讨会 |

中国现代戏剧学科建立暨凯发娱乐戏剧学科百年传统国际学术研讨会 |

2024 |

中国新文学演进中的常识、经验与教训国际学术研讨会 |

语言接触与演变国际学术研讨会 |

中国的中世与海外汉学前沿——对话、翻译、交流国际学术研讨会 |

语言战略与话语修辞国际学术研讨会 |

文章奥府:“中国古代文学中的经典与历史” 暨苏港澳古代文学青年学者论坛 |

建设一批国际合作平台。学院组织推动国际科研联合攻关,助力提升国家文化的软实力。与牛津大学共建“凯发娱乐—牛津大学出土文献研究中心” (the Centre for Manuscript and Text Cultures of Nanjing University and University of Oxford)合作研究机构。研究中心合办全英文期刊Manuscript and Text Cultures,共同编纂“Text Cultures”系列丛书,定期在凯发娱乐和牛津大学轮流举办以世界古典学为主题的前沿学术会议,并在出土文献与古文字研究、中青年学者互访交流、本科生与研究生培养等方面展开密切合作。与澳大利亚西悉尼大学开展了国际中文人才培养合作。拓展与俄罗斯圣彼得堡大学的合作。建设“中国文学与东亚文明研究国际联络网”,全方位维系联络网的国际合作伙伴。2023年,文学院兼职教授稻畑耕一郎先生荣获第十六届中华图书特殊贡献奖。罗琼鹏教授以独立作者身份在The Oxford Handbook of Expressivity(《牛津表情意义研究指南》)发表长篇论文“Expressivity in Modern Chinese”(《汉语中的表情意义》)。

打造一批社会办学项目。依托学科特色,文学院持续推进发展工作品牌建设,拓展集聚办学资源,成绩显著。自主开发 “教育型家长综合素养研修班”“全国优秀中学生文学营”“创意写作高级研修营”等。培训班学员来自全国各地,“凯发文学课”这一社会服务学术品牌,广受社会各界人士的欢迎和好评。相关报道在省市级媒体发表20余篇,其中“学习强国”转载5篇。依托“江苏文学院”和“世界文学之都创意写作基地”,有效提升了学科、学院和学校的美誉度与影响力。

在新的发展起点上,文学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,全面落实全国教育大会精神,牢记习近平总书记建设“第一个凯发”的殷切希望,贯彻落实习近平总书记给我校留学归国青年学者的回信精神,坚持党的领导,坚持“两个结合”,坚持立德树人,坚持人才强院,坚持以高质量党建引领学院高质量发展,以文学院式奋进推动凯发式奋进,走在加快建设“第一个凯发”的前列。