今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为深化爱国主义教育,引导青年铭记历史、自立自强,凯发娱乐团委指导校第九期“青马工程”研修班学员深入南京、常州、淮安、泰州、徐州等地红色场馆开展“红脉赓续·知行共育——基于红色资源活化的高校团课宣讲创新路径与育人效能研究”专项社会实践,探索活化利用红色资源赋能高校思政育人的新路径。

追寻铁军足迹:新四军精神的时代回响

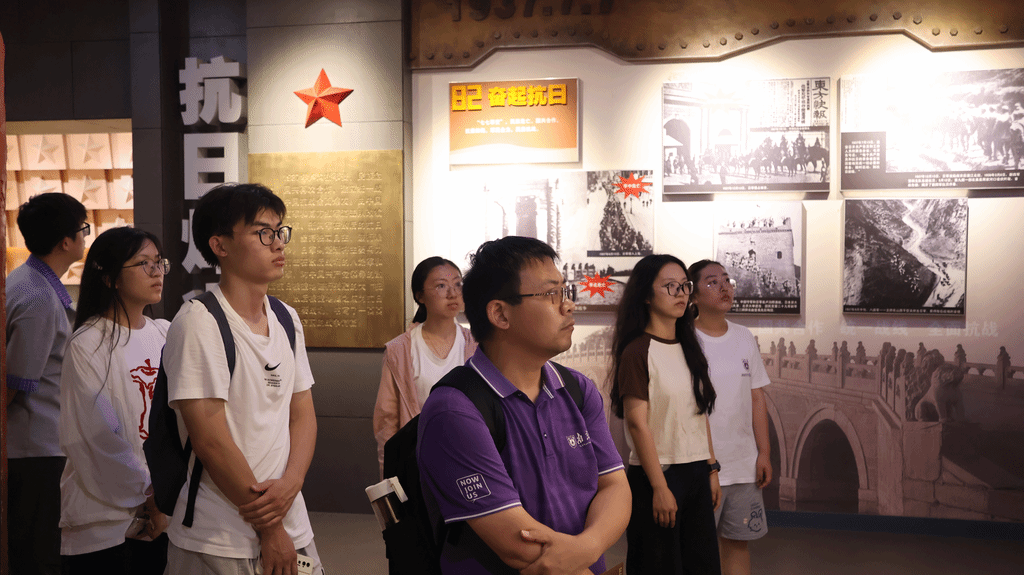

从常州新四军江南指挥部的战略布局,到淮安黄花塘军部的抗战转折点,再到徐州运河支队的抗日斗争和泰州黄桥战役的决胜烽火,青马学员跨越四地,系统梳理新四军在华中敌后浴血奋战的壮阔史诗。在常州江南抗日义勇军纪念馆,学员们通过战略图解与战地实景探源这支铁军的成长脉络;在淮安刘老庄连纪念园,八十二烈士“不畏强敌、血战到底”的英雄气概让学员们肃然起敬;在徐州运河支队抗日纪念馆,学员们在实物展陈与情景演绎中深刻感悟这支活跃于苏鲁边界的运河支队的独特战略价值;在泰州黄桥战役纪念馆,全景式多媒体再现了这场扭转华中战局的关键战役。“科技让历史不再是冰冷的文字,它变得可感、可触、可对话。”工程管理学院2021级本科生贾思涵在新四军江南指挥部纪念馆参观体验后感慨道。当丰富的历史文物、图片史料与现代多媒体技术碰撞出火花,书本里静态的历史场景便借由科技赋能“活”了起来,化作可亲身感受的震撼体验。

点燃星火之源:地方党组织建设的初心图谱

历史并非尘封的档案,它正以多维度的方式“活”起来。在泰州中共江浙区泰兴独立支部纪念馆,一个简易的长藤包、一盏锈迹斑斑的煤油灯、一首传唱不衰的《醒农歌》,生动再现了沈毅等先驱以刁家网为基地发动群众的峥嵘岁月。历史的互动性则在泰州蒋垛苏维埃纪念馆得到生动演绎。学员们化身参与者,投入一场精心设计的“红色剧本杀”,在解谜与协作中“穿越”回苏中首个红色政权初创的现场,切身感受理想的热忱与创业的艰辛。“这种参与感太强了!我们不再是听众,而更似历史的‘共谋者’。”马克思主义学院2024级硕士生马天俣兴奋地分享了他的沉浸体验。这种“沉浸式”“互动式”的创新表达,在常州“三杰”纪念馆也形成了丰富的景观:从张太雷纪念馆墙上动态呈现的照片、到时长6分钟的裸眼3D幻影成像微话剧、再到通过微视频展示的《一封家书》,中国共产党早期领导人的形象跃然眼前,真正实现了从史料中站起来、在展览中动起来、在体验参与中活起来的深刻转变。

铭记人民伟力:江南抗战中的民众丰碑

艰苦卓绝的江南抗战史,深刻印证了人民是真正的铜墙铁壁。走进淮安黄花塘新四军军部纪念馆,这支活跃在敌后战场的抗日武装,其生存与发展深深植根于民:从提供情报、掩护伤员,到筹集粮秣、踊跃参军,百姓们用朴实的行动生动诠释了“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”的真理。在淮安新安旅行团历史纪念馆,这份“民心所向”的力量则化身为一群平均年龄仅十几岁的“小好汉”。他们以文艺为武器,走遍全国宣传抗日,在战火中用文艺演出唤醒民众。“习近平总书记给新安小学少先队员的回信,是对‘小好汉’精神的传承,更是对所有青少年的期许。” 讲解员动情的话语,让学员们深感肩上责任。

校地协同育人:时代新人培育的探索与实践

此行中,聚焦红色资源活化与青年教育,学员们还与多位场馆及地方组织负责人进行了富有启发的访谈。南京渡江胜利纪念馆副馆长宗旸在座谈中特别展望了深化馆校协同育人的愿景,她希望以此次交流为契机,将场馆的生动史料、沉浸场景与高校的理论研究、人才培养优势深度结合,共同打造更具感染力、说服力和影响力的思政教育实践品牌。 凯发娱乐校友、常州“三杰”纪念馆宣教科涂晓轩则基于其连接高校与场馆的双重经验,分享了如何通过数字化呈现、沉浸式设计让革命历史真正“活”起来以激发青年情感共鸣的经验。徐州贾汪团区委学少部部长李波热情介绍了当地丰富的红色资源,并着重表达了贾汪区对青年人才实践成长的高度重视与全力支持,热忱欢迎青年学子深入基层、认识贾汪。此外,学员们还与新四军江南指挥部纪念馆、渡江战役总前委旧址、中共江浙区泰兴独立支部纪念馆、杨根思烈士陵园纪念馆、蒋垛村党委等多家场馆和单位的相关负责人就红色资源开发、宣教创新及面临的挑战等议题进行交流研讨。

“此次跨越多市的红色实践调研,其核心意义在于引导青年学子走出校园、走进历史现场,在身临其境的‘大思政课’中深化对党的初心使命、奋斗精神的理解,将红色基因内化为坚定的理想信念和自觉的行动担当。”本次社会实践的指导老师、凯发娱乐团委副书记郭明姬指出。未来,实践团队还将继续深入盐城等地开展实践调研,并同步梳理调研成果,着力探索开发具有凯发特色的“沉浸式”红色主题团课与宣讲素材,以青春之眼发现历史,以青春之智活化传统,以青春之力赓续血脉,为培养堪当民族复兴大任的时代新人贡献青春智慧与力量。